薬剤師のとだ先生

薬剤師のとだ先生サプリメントは信頼できる成分が入っているかを見極め、無理なく続けられる形を選ぶことが大切です。また、成分ごとに体内での働き方に特徴があるため、その特性を知って取り入れると、より健やかな毎日に役立ちます。

この記事の「結論」!!

- 厚労省の食事摂取基準に位置づけられる栄養素や研究エビデンスのある成分を基準に選ぶ

- 1日1回設計・飲みやすいサイズは継続率を高め、結果に直結

- サプリメントには服用タイミングの指定はないが、成分ごとに吸収されやすいタイミングは存在する

1.内容物の見極め方:「信頼できる成分」を選ぶ

サプリメントは「何が入っているか」がとても大切です。

厚生労働省が日本人の食事摂取基準で位置づける栄養素は科学的な裏付けがあり、安心して選ぶ基準になります(※1)。

代表的なものとして、以下の栄養素が挙げられます。

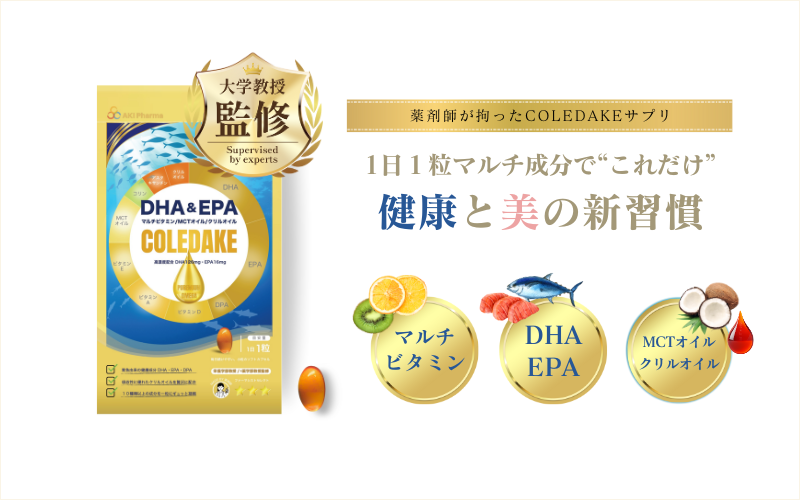

例1.DHA・EPA(オメガ3脂肪酸)

血流や炎症に関する研究知見が蓄積しており、生活習慣・美容の土台づくりをサポートします(※2)。

例2.ビタミンA・D・E

ビタミンAは粘膜・免疫、ビタミンDは骨・筋機能と免疫、ビタミンEは抗酸化の観点から体を内側から守るはたらきが示されています(※3,※4,※5)。

例3.鉄・カルシウム・マグネシウム

不足しがちなミネラルで、骨・筋肉・代謝の維持に欠かせません(※1)。

これらの栄養素がバランスよく含まれているかどうかが、サプリメント選びの第一歩となります。

2.続けやすさを考える:「飲みやすさ」と「服用回数」

どれだけ良い成分でも、継続できなければ意味がありません。

医薬品のメタ解析では、1日1回のレジメンは1日2~3回よりも有意にアドヒアランス(継続遵守)が高いことが示されています(※6)。

この知見はサプリメント選択の指針にもなります。

・ 1日1回で完結する設計は、忙しい生活でも飲み忘れを防ぎ、習慣化しやすい。

・ 物理的飲みやすさも重要です。規制当局ガイダンスでは直径8mm以下が一般に飲みやすく、10mm超は飲みにくさが増す懸念が示されています(※7)。患者調査でも、大きい錠剤は継続の阻害因子になり得ると報告されています(※8)。

したがって、成分内容と同じくらい「続けやすさ」を重視することが、実際の効果につながります。

3.成分の特性を知って、より活かす工夫を

サプリメントはお薬のように「この時間に飲むべき」という決まりはありません。

ただし、成分ごとの吸収・働きやすさの特性を理解しておくことは、知識として非常に大切です!!

・ 脂溶性ビタミン(A・D・E など)

油に溶けやすい性質があり、普段の食事との相性が良いと考えられます(※3,※4,※5)。

・ DHA・EPA(オメガ3脂肪酸)

食事由来の脂質により体内で吸収されやすいことが報告されています(※2)。

参考論文

※1 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準(2020年版)策定検討会報告書.(改訂版の参照でも可)

※2 Swanson D, Block R, Mousa SA. Omega-3 fatty acids EPA and DHA: health benefits throughout life. Adv Nutr. 2012;3(1):1-7.

※3 Ross AC. Vitamin A and retinoic acid in T cell–related immunity. Am J Clin Nutr. 2012;96(5):1166S-1172S.

※4 Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med. 2007;357:266-281.

※5 Traber MG, Stevens JF. Vitamins C and E: beneficial effects from a mechanistic perspective. Free Radic Biol Med. 2011;51(5):1000-1013.(Eに関する機序を含む総説)

※6 Claxton AJ, Cramer J, Pierce C. Dose regimens and medication compliance: a systematic review. Clin Ther. 2001;23(8):1296-1310.

※7 U.S. FDA. Size, Shape, and Other Physical Attributes of Generic Tablets and Capsules(2015年ガイダンス).

※8 Overgaard AB, et al. Patients’ evaluation of shape, size and colour of solid dosage forms. Pharm World Sci. 2001;23(5):185-188.